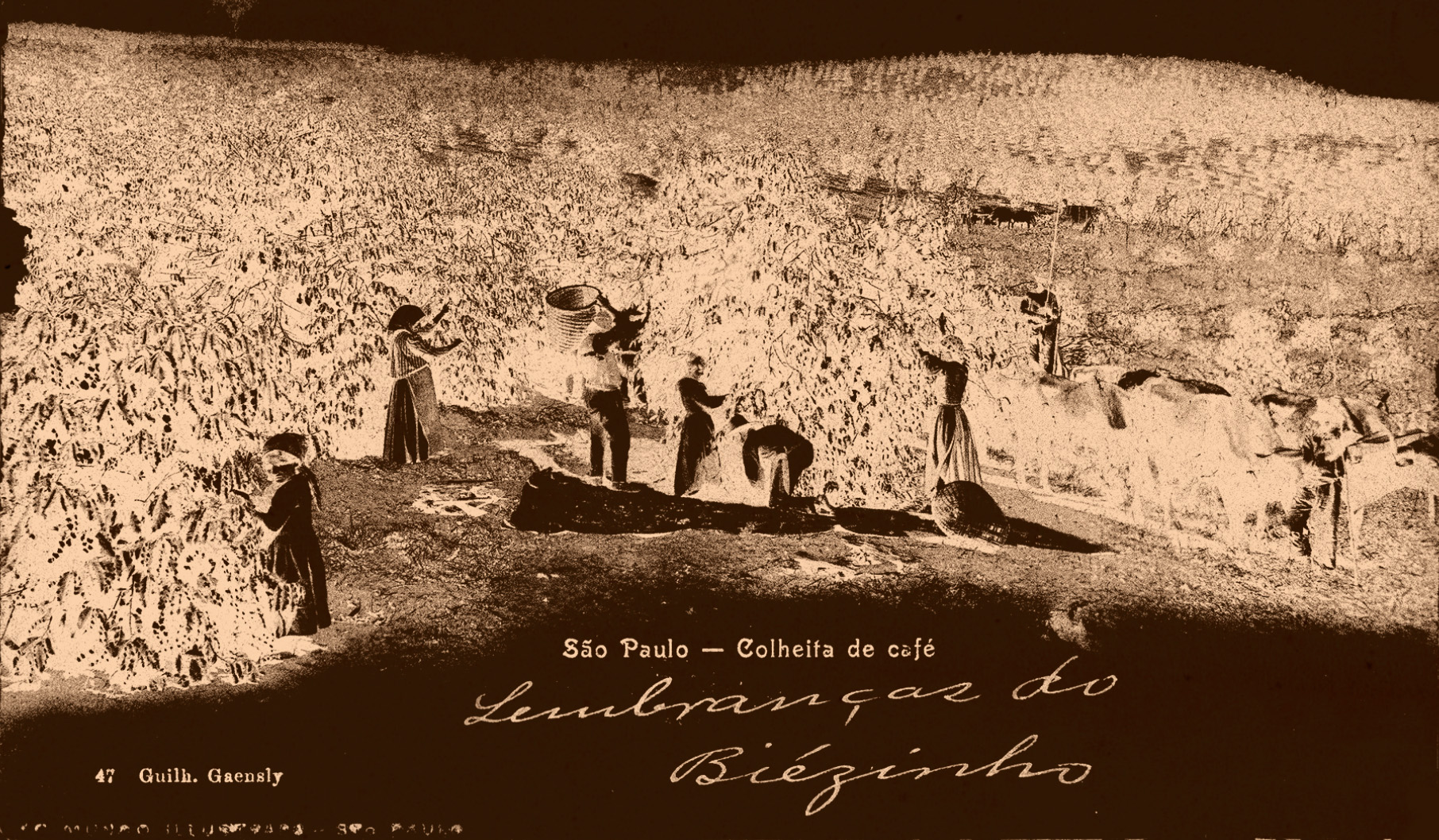

Perto de completar três séculos de sua introdução no Brasil, em 1727, uma das bebidas mais consumidas no mundo tem muita história para ser contada, seja do ponto de vista econômico, social, cultural, científico e/ou político. Sob o olhar da historiografia, uma pesquisa da USP voltou aos anos de 1887 para mostrar como a ciência produzida pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), que à época foi criado pelo imperador Dom Pedro II, potencializou a produtividade dos cafezais paulistas, possibilitando a conexão do Brasil à dinâmica de uma nova ordem econômica capitalista. O estudo se baseou na análise de boletins, jornais, relatórios e documentos referentes à gestão dos principais diretores da instituição, sendo um deles acusado pelo envolvimento em “querelas” científicas acerca da propagação da broca do café (Stephanoderes coffeae) que devastou muitas lavouras paulistas.

O estudo abrangeu os ciclos de desenvolvimento da economia brasileira, entre os anos de 1887 e 1924, quando o Estado de São Paulo era o centro econômico do País. O IAC foi criado por demanda de uma elite dos produtores rurais do Estado, que na época lidavam com problemas relacionados ao esgotamento do solo decorrentes da extensiva modificação do meio natural para atender à produção de monocultura do café, e pela disseminação de pragas que atacavam os cafezais – a ferrugem e a broca do café, as mais temidas. Paralelamente, lideranças políticas brasileiras pautadas pelo que acontecia na Europa e nos Estados Unidos almejavam que o Brasil também participasse dessa nova ordem econômica capitalista, relata a pesquisa. Neste contexto, a criação de uma instituição científica que subsidiasse pesquisas agrícolas parecia ser o caminho para aproveitar a oportunidade, como mostra um discurso do ministro da Agricultura, Manuel Buarque de Macedo (1880/1881): “[…] não é só de crédito, porém, que a lavoura carece, mas de braços, de instrução profissional, e de vias de comunicação, terrestres e fluviais”.

A pesquisa deu origem à tese Ciência para o café: o Instituto Agronômico e a ciência aplicada ao desenvolvimento da economia cafeeira (1887-1924), defendida pelo historiador Moisés Stahl, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, sob orientação do professor Lélio Luís de Oliveira, da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto (FEA-RP) da USP. Moisés Stahl é especialista em história econômica e autor do livro Louis Couty e o Império do Brasil, da editora UFABC.

Os documentos analisados pela pesquisa são de um período em que o IAC esteve sob a administração dos diretores Franz W. Dafert, Gustavo D’Utra, Max Passon e Jean-Jules Arthaud-Berthet.

Análise nutricional do solo

Na gestão do químico austríaco Franz Dafert, entre os anos de 1887 e 1898, os estudos sobre o café ganharam destaque a partir da análise química, física, geológica e nutricional do solo. Segundo Stahl, neste período, o Instituto Agronômico desenvolveu uma série de pesquisas que indicavam que o espaço de produção agrícola do café passava a ser pensado e organizado de forma científica.

Na concepção de Dafert, a química “ensinava como se aumentava a colheita em solos exaustos”, relata Stahl. Após algumas análises de áreas de produção de café, o diretor concluiu que, até aquele momento (década de 1890), o solo mais adequado para o cultivo do café tinha que conter uma composição de argila (50 a 70%); de sílica (20 a 30%); de calcário (5 a 10%); e de húmus (5 a 10%), além de nitrogênio, potássio e ácido fosfórico. E, caso o solo apresentasse condições de esgotamento, uma indicação pensada pelo Instituto Agronômico era o uso da cal, ou fosfato de cal composto.

Stahl conta que nessa época era possível encontrar anúncios em jornais que vendiam fertilizantes à base de cal. Em 20 de fevereiro de 1900, em um desses anúncios, o jornal Lavoura e Commercio reproduzia a imagem de dois pés de café novos. Um pequeno, de caule curto e poucas folhas; enquanto o outro, após sofrer os efeitos da cal, era três vezes maior, com muitas folhas e galhos alongados, corroborando as consequências positivas da cal na cafeicultura.

Dafert também realizou análises da economia cafeeira a partir da interpretação da teoria da renda, do economista inglês David Ricardo, e a partir dos princípios da teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, para compreender a distribuição dos minerais na planta do café. Dafert acreditava que o mecanismo responsável pela seleção natural se daria por processos químicos.

Conflitos de interesses

Stahl explica que também foi na gestão de Dafert que surgiu uma tensão maior entre os produtores rurais e os pesquisadores do IAC. “Esse mal estar se deu porque os cafeicultores buscavam soluções práticas e imediatas que pudessem levá-los a uma maior produtividade e lucratividade; e os cientistas propunham uma racionalização da agricultura, com o emprego da ciência, de técnicas e estudos sobre o solo, o clima e as plantas, semelhante ao que já vinha acontecendo em outros países mais desenvolvidos do ponto de vista capitalista.”

Segundo o professor Oliveira, a pesquisa revela “os imbricados processos de resistência e aceitação que envolveu os cientistas e os cafeicultores em relação aos novos conhecimentos que estavam sendo desenvolvidos para aprimorar a produção do café”. “Enquanto o cientista desenvolvia a ciência num tempo, os cafeicultores queriam aumentar seus ganhos, o que resultava em um conflito de interesses, mas não uma resistência à ciência”, diz.

Após a saída de Dafert, assumiu o cargo o engenheiro agrônomo Gustavo D’Utra, que realizou ações de fomento para diversificação da atividade agrícola, o que fez com que outros gêneros alimentícios competissem com o café, diz o historiador. Durante a direção de Gustavo D’Utra, foram desenvolvidos importantes estudos sobre hortaliças, leguminosas, pecuária, juta (para fazer os sacos de café, por exemplo), cânhamo, trigo e fumo. Stahl ressalta que, nesse momento da história, o Brasil recebeu grande número de imigrantes, o que gerou o aumento de alimentos e essa diversificação da atividade agrícola que procurava atender às novas demandas de consumo.

D’Utra também orientou os pesquisadores nas investigações científicas sobre as principais doenças que atacavam os cafezais do Brasil e do mundo. As mais temidas eram a Hemileia vastatrix (ferrugem do café) e Stephanoderes coffeae (broca do café), e realizou estudos sobre outros usos do café, como o álcool derivado do café e análises sobre a extração da cafeína para fins farmacêuticos. As pesquisas sobre o solo paulista também continuaram durante os anos de D’Utra.

Propagação da broca do café

O historiador conta que após a saída de D’ Utra, o instituto experimentou um período curto de direção do francês Max Passon, que após um ano deixou a direção por problemas de saúde. Para substituí-lo foi contratado o francês Jean-Jules Arthaud-Berthet, que teve sua direção marcada pela controvérsia em torno da introdução da broca do café nos arredores do Instituto Agronômico e sua propagação nas áreas de produção do café paulista.

Segundo o estudo, na década de 1920, o café mantinha uma posição de destaque na economia brasileira, sobretudo em São Paulo. Foi nesta época que a broca do café, cujo agente causador era o besouro Stephanoderes coffeae, gerou vasta destruição nas lavouras paulistas. “Berthet foi acusado de ser negligente com a desinfecção de amostras de café vindas do exterior para serem analisadas, que estariam contaminadas com agentes patogênicos”, relata o historiador.

O assunto foi tema de debates na imprensa, que questionava como teria sido a introdução da praga nos cafezais paulistas e a falta de grandes ações do instituto para combater o agente causador da doença. O jornal O Estado de S. Paulo, de 10 de junho de 1924, comparou o comportamento de Arthaud-Berthet ao de um criminoso, que teria se calado diante do eminente problema.

Segundo o historiador, a ação da broca do café teve grande impacto na economia e nos meios de comunicação, levando o Estado de São Paulo a mobilizar recursos e medidas para conter o mal que assolava a principal fonte de riqueza do País. Em nota no jornal Correio Paulistano, de 26 de novembro de 1924, Arthur Neiva, um dos cientistas indicados para atuar na contenção da praga, informava a proibição da circulação de sacos de café vazios sem o chamado expurgo (desinfecção), a fim de evitar a propagação da doença.

Diante da repercussão, Arthaud-Berthet foi exonerado do cargo em 1924. No final deste mesmo ano, Berthet apresentou estudo que apontava a presença do besouro causador da broca em amostras de café vindas da África já na administração de Gustavo D’Utra, no início da década de 1900.

Para finalizar, Stahl destaca a singularidade da economia cafeeira para a história do Brasil, responsável por atrair imigrantes de diversas nacionalidades, por movimentar ferrovias e portos e por formações sociais e relações de trabalho. Para o historiador, o Instituto Agronômico e seus cientistas atuaram como mediadores de ações entre o meio natural e o meio econômico utilizando a ciência como missão de promover o desenvolvimento econômico. O resultado disso na atualidade é que as variedades de café do IAC estão presentes em várias regiões brasileiras e no mundo.

Mais informações: e-mail moisesstahl@gmail.com, com Moisés Stahl

Texto originalmente publicado no Jornal da USP, por Ivanir Ferreira